目录

快速导航-

文艺理论 | 美学视域下大学生审美能力培养路径研究

文艺理论 | 美学视域下大学生审美能力培养路径研究

审美能力是指人们运用美学原理,鉴赏、评价、创造美的事物,并从中获得愉悦体验的一种能力。它既是先天禀赋,更需要后天培养。大学阶段是人生观、价值观、审美观形成的关键时期,也是培养审美能力的重要窗口期。然而,当前大学生普遍存在审美能力不足的问题,迫切需要从美学视域出发,探索行之有效的培养路径。 1 培养大学生审美能力的必要性 1.1 提升综合素质 良好的审美能力有助于大学生陶冶情操、涵养品格、提升

-

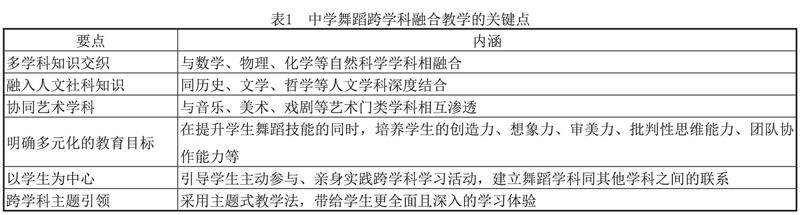

文艺理论 | 学科融合下中学舞蹈跨学科融合教学实施策略

文艺理论 | 学科融合下中学舞蹈跨学科融合教学实施策略

-

文艺理论 | 核心素养导向下中职古诗文情境任务式教学实践与探索

文艺理论 | 核心素养导向下中职古诗文情境任务式教学实践与探索

当前,中职语文古诗文情境教学正面临多重挑战。教学手段的固化,缺乏多元性、思辨性和创造性,难以适应大数据时代学生阅读需求的多样化,限制了学生思维的拓展。同时,教学内容零散,教师对诗歌内容的深入理解不足,未能将文学知识点系统整合,导致教学缺乏连贯性和整体性,影响了学生对古诗文的整体把握。此外,对古诗文鉴赏能力评价方式传统单一,重视对所教授的知识内容的掌握程度的评价,而忽视了对审美情趣、鉴赏品位、创造美

-

文艺理论 | 核心素养导向下小学语文教学方法探讨

文艺理论 | 核心素养导向下小学语文教学方法探讨

在核心素养的框架下,小学语文教学不再仅仅局限于知识的传授,而更加注重培养学生的综合能力与素养。本文旨在探讨如何通过创新的教学方法,在小学语文教学中有效融入核心素养的培养,以提升学生的语言运用能力、思维能力、审美情趣以及文化理解力,为学生的全面发展奠定坚实基础。 随着教育改革的不断深入,核心素养成为教育领域关注的焦点。小学语文作为基础教育的重要组成部分,其教学方法的革新直接关系到学生核心素养的培育

-

文艺理论 | 优秀传统文化在高校景观设计教学中的创新融合

文艺理论 | 优秀传统文化在高校景观设计教学中的创新融合

近年来,随着社会文化意识的觉醒,人们的文化自信心明显提升,教育领域也开始关注传统文化的弘扬与传承。中国的传统文化既是中华民族的历史积累,又是智慧的汇集,其所蕴含的审美与人文精神对于当代景观设计的发展产生了深刻的影响。目前我国高校景观设计教学中仍面临着许多问题,如对优秀传统文化的认知不够、教学方式单一、缺乏跨学科合作等,导致景观设计教学中的中华优秀传统文化融合效果不理想。基于此,本文主要讨论了高校景

-

文艺理论 | 高中艺考生文化课有效教学的实现路径研究

文艺理论 | 高中艺考生文化课有效教学的实现路径研究

有效教学是指教师遵循教学活动的客观规律和学生的身心发展规律和特点,以尽可能少的时间、精力和物力消耗,取得最佳的教学成果,全方位推动学生在个性与综合素养层面实现充分且多元的成长。高中艺考生的学习水平、学习风格和学习心理等具有一定的独特性与特殊性,针对他们的文化课教学要实现有效性并尊重高中艺考生的独特性,因材施教。本文提出应从以下路径实现有效教学:以德铸魂,培育价值观念;以目定向,将课堂教学目标具体化

-

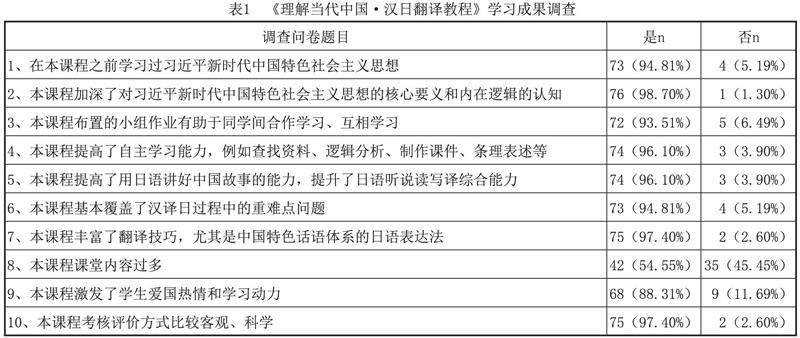

文艺理论 | 泉州地缘文化与《理解当代中国:汉日翻译教程》的融合路径

文艺理论 | 泉州地缘文化与《理解当代中国:汉日翻译教程》的融合路径

-

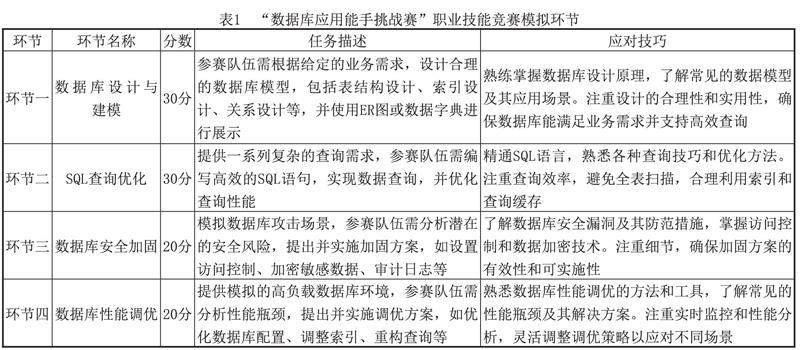

文艺理论 | 职业院校铸牢中华民族共同体意识历史教学新路径探究

文艺理论 | 职业院校铸牢中华民族共同体意识历史教学新路径探究

在当前全球化的背景下,加强学生的民族认同感和文化自信至关重要。而历史教学作为文化传承的重要载体,在培养学生的民族精神和爱国情怀方面具有独特的优势。然而,很多职业院校传统的历史教学模式往往存在内容单一、方法陈旧、缺乏实践等一系列问题,难以有效激发学生的学习兴趣和内在动力,更无法有效培养学生的中华民族共同体意识。因此,探索新的历史教学路径、融合职业技能培训、突出中华民族伟大历史成就,成为职业院校历史教

登录

登录