目录

快速导航-

| 社会政策理论与实践对话

| 社会政策理论与实践对话

社会政策作为国家治理体系的重要组成部分,始终处于理论与实践的交汇点。理论为实践提供指引,实践为理论注入活力,二者相辅相成,共同推动社会政策体系的完善与发展。习近平总书记强调,要坚持实践第一的观点,不断推进实践基础上的理论创新,实现理论创新和实践创新的良性互动,为中国特色社会主义事业提供科学指南和强大动力。 社会政策理论研究需要立足中国实际,回应时代需求。我国社会政策理论研究起步较晚,但发展迅速。

-

理论与政策对话 | 因时应势深化改革创新 着力提升社会救助工作水平

理论与政策对话 | 因时应势深化改革创新 着力提升社会救助工作水平

2024年10月第十五次全国民政会议召开前夕,习近平总书记对民政工作作出重要批示,继2019年首次对民政工作作出系统性重要指示后,再次从战略和全局高度对民政事业发展提出殷切期望并明确工作要求,进一步阐明了新时代民政工作的政治属性、职责定位、改革方向、重大任务、价值取向、领导保障等一系列重大理论和实践问题,为民政事业高质量发展提供了科学指引,也为我们因时应势深化改革创新、着力提升社会救助工作水平提供

-

理论与政策对话 | 中国特色社会救助制度论纲

理论与政策对话 | 中国特色社会救助制度论纲

摘要:完善的社会救助制度是现代化国家的标配,托底有力的社会救助是社会保障体系成熟定型的标志。中国社会救助制度经历了独特的发展历程,为推动经济发展和保持社会稳定起到了保驾护航的作用,成为国家治理的托底性工具,其制度属性表现为以人民为中心的社会救助、人口大国的社会救助和共建共治共享的社会救助,具有积极主动、温暖如家,分层分类、城乡统筹,物质+服务、综合帮扶的鲜明特色。在迈向共同富裕过程中,推进社会救助

-

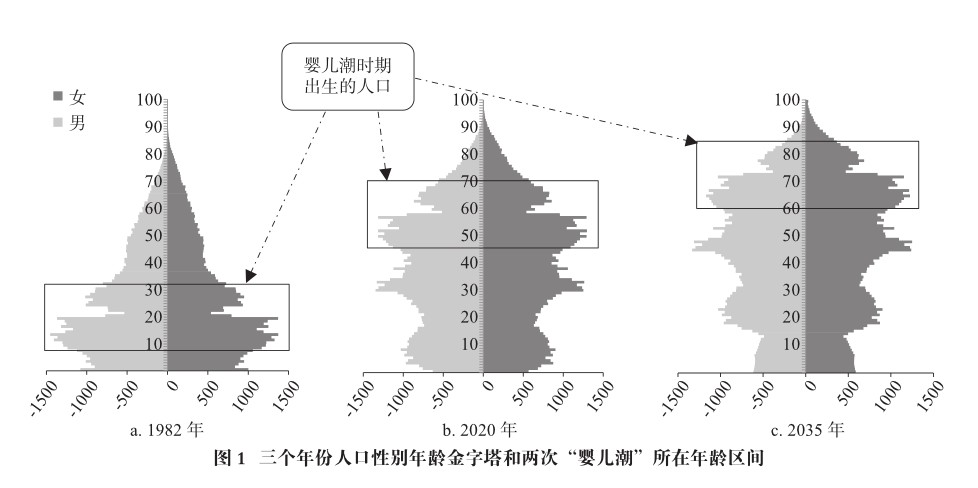

人口老龄化与养老服务 | 中国第一代“少子老年人”的养老问题

人口老龄化与养老服务 | 中国第一代“少子老年人”的养老问题

-

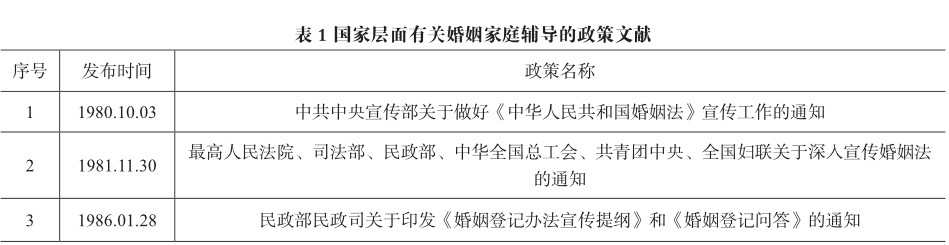

人口老龄化与养老服务 | 低生育率背景下中国婚姻家庭辅导政策考察

人口老龄化与养老服务 | 低生育率背景下中国婚姻家庭辅导政策考察

-

医疗保障 | 医疗服务价格改革与医保支付方式改革的政策协同

医疗保障 | 医疗服务价格改革与医保支付方式改革的政策协同

摘要:本文系统分析了医疗服务价格改革与医保支付方式改革之间的政策冲突及其协同路径。传统的分解式的医疗服务定价模式基于对单个项目的成本补偿,而医保的前瞻性打包支付则基于不同病组的比价关系以及医保支付总额。二者之间的冲突既体现为医保与医疗机构之间的矛盾,也反映在医保内部政策的不一致上。在医保成为主要战略购买方的背景下,应以医保支付方式改革协同医疗服务价格改革,实现由分解式定价向打包式定价转变。对于具备

-

社会治理 | 西方关于社会治理的理想状态认识的发展

社会治理 | 西方关于社会治理的理想状态认识的发展

摘要:西方关于社会治理的理想状态的认识,包括自由放任主义阶段的“理性社会制度”、“大家庭联盟”以及“最大多数人的最大幸福”,国家干预主义阶段的“人民之家”、“守夜人”以及“福利国家”,第三条道路阶段的“社会市场经济”和“社会投资国家”等思想和主张。西方在上述三个不同发展阶段关于社会治理的理想状态的认识,成为指导和推动其不断改善社会治理的状态和效果的重要理论基础。西方关于社会治理的理想状态的认识具有

-

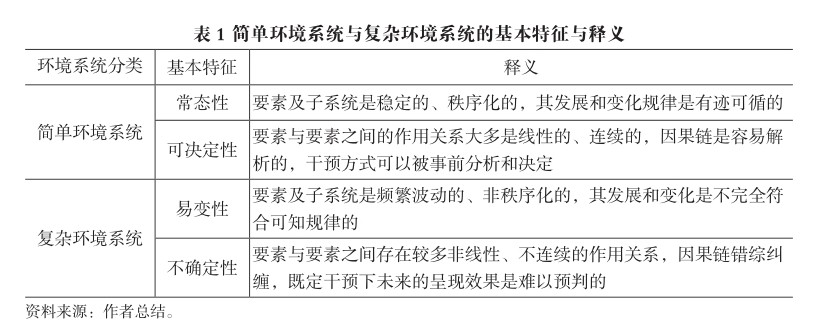

社会治理 | 剧变时代、顽劣问题与共创:不确定环境下社会治理的范式转变

社会治理 | 剧变时代、顽劣问题与共创:不确定环境下社会治理的范式转变

登录

登录