目录

快速导航-

中国诗词地理 | 赤壁,背对火光的将军

中国诗词地理 | 赤壁,背对火光的将军

-

“祥”说王朝史 | “历史是最好的教科书”

“祥”说王朝史 | “历史是最好的教科书”

-

文学史话 | 郭象的“任性逍遥”说符合庄子本意吗?

文学史话 | 郭象的“任性逍遥”说符合庄子本意吗?

-

文学史话 | 清明节的形成、发展与演变

文学史话 | 清明节的形成、发展与演变

-

文学史话 | 救救母亲

文学史话 | 救救母亲

-

东坡的日常 | 酿酒为诗

东坡的日常 | 酿酒为诗

-

汉字文化与动物 | 它才是人类的主子

汉字文化与动物 | 它才是人类的主子

-

类书史话 | 白居易的陶家瓶

类书史话 | 白居易的陶家瓶

-

类书史话 | 若欲有学法令

类书史话 | 若欲有学法令

-

名师课堂 | “群童”顽劣乎?

名师课堂 | “群童”顽劣乎?

-

域外汉籍 | 日本江户时代唐通事汉文白话小说说略

域外汉籍 | 日本江户时代唐通事汉文白话小说说略

-

君子博物 | 古代蒺藜兵器的特点与应用

君子博物 | 古代蒺藜兵器的特点与应用

-

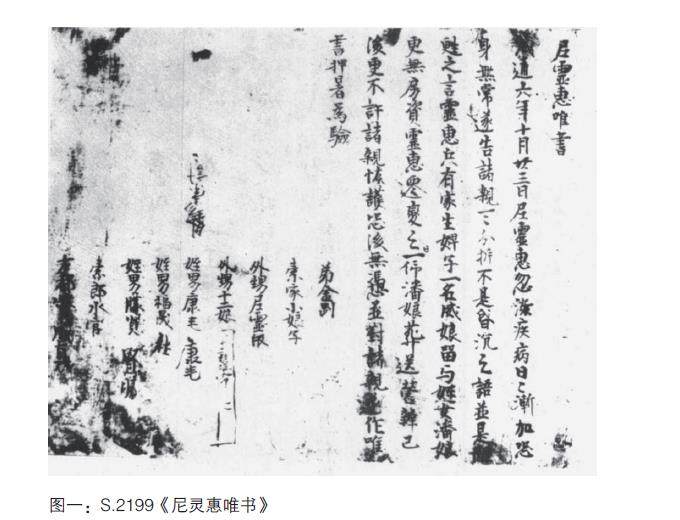

守望敦煌 | 敦煌文书里僧尼们的世俗生活

守望敦煌 | 敦煌文书里僧尼们的世俗生活

-

守望敦煌 | 苏诗在西州

守望敦煌 | 苏诗在西州

登录

登录