目录

快速导航-

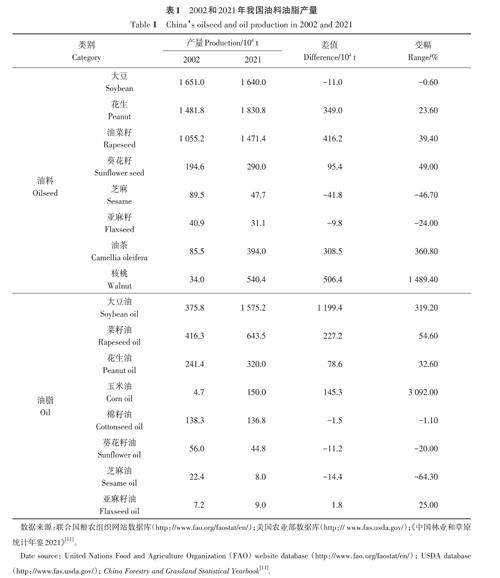

农业创新论坛 | 中国油料产业竞争力国际比较和发展思路研究

农业创新论坛 | 中国油料产业竞争力国际比较和发展思路研究

-

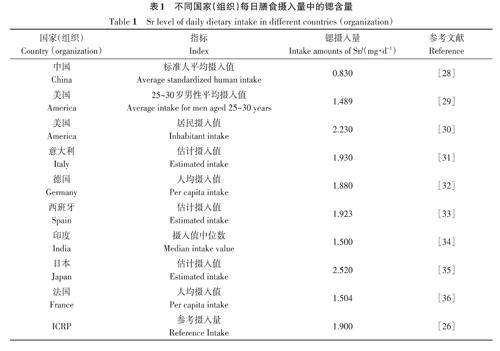

农业创新论坛 | 中国锶型天然饮用矿泉水产业现状、问题及对策研究

农业创新论坛 | 中国锶型天然饮用矿泉水产业现状、问题及对策研究

-

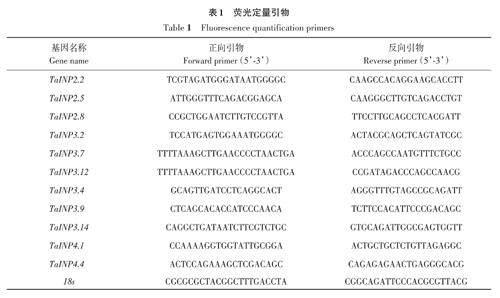

生物技术 生命科学 | 小麦花粉孔发育相关TaINP1基因鉴定及表达分析

生物技术 生命科学 | 小麦花粉孔发育相关TaINP1基因鉴定及表达分析

-

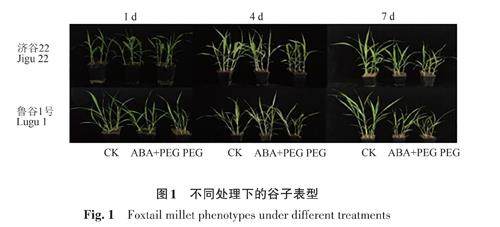

生物技术 生命科学 | ABA缓解谷子幼苗干旱胁迫生理特性分析

生物技术 生命科学 | ABA缓解谷子幼苗干旱胁迫生理特性分析

-

生物技术 生命科学 | 陆地棉GhCOMT28对干旱胁迫的响应

生物技术 生命科学 | 陆地棉GhCOMT28对干旱胁迫的响应

-

生物技术 生命科学 | 新疆棉花萌发期的耐盐能力分析

生物技术 生命科学 | 新疆棉花萌发期的耐盐能力分析

-

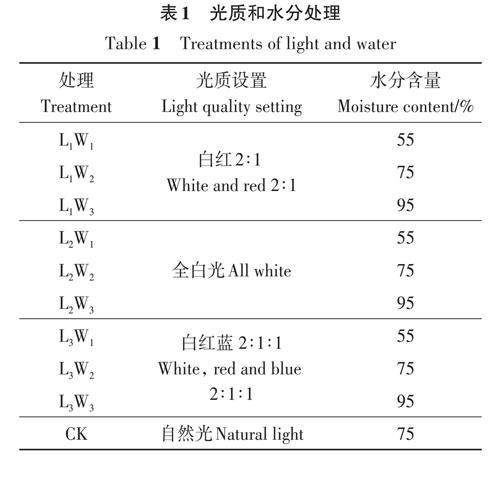

生物技术 生命科学 | 补光光质和基质含水量对黄瓜幼苗形态调节和光合特性的影响

生物技术 生命科学 | 补光光质和基质含水量对黄瓜幼苗形态调节和光合特性的影响

-

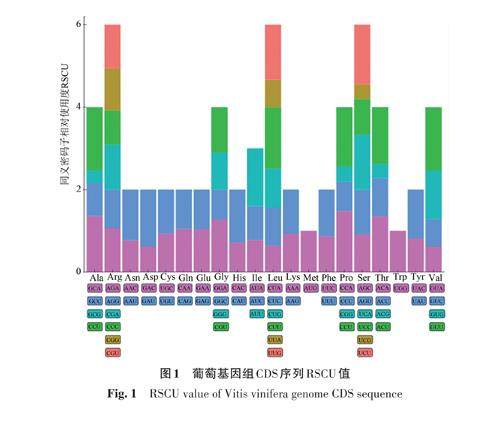

生物技术 生命科学 | 葡萄基因组密码子偏好性分析

生物技术 生命科学 | 葡萄基因组密码子偏好性分析

-

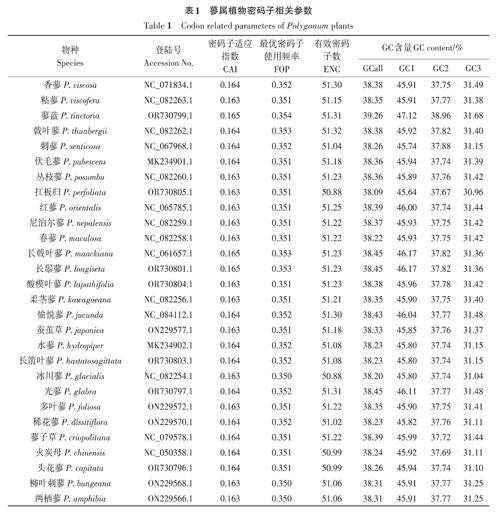

生物技术 生命科学 | 蓼属叶绿体基因组密码子偏好性分析及比较特征

生物技术 生命科学 | 蓼属叶绿体基因组密码子偏好性分析及比较特征

-

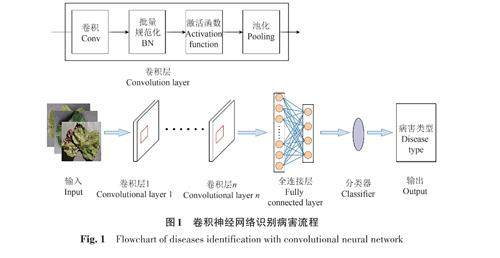

智慧农业 农机装备 | 基于卷积神经网络的农作物病害识别研究

智慧农业 农机装备 | 基于卷积神经网络的农作物病害识别研究

-

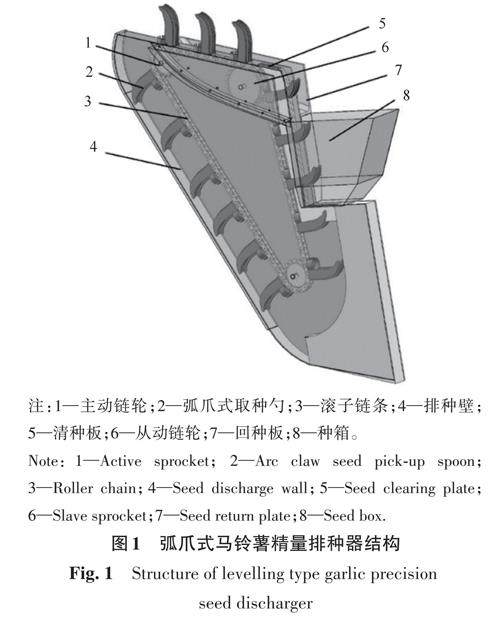

智慧农业 农机装备 | 弧爪式马铃薯精量排种器的仿真分析

智慧农业 农机装备 | 弧爪式马铃薯精量排种器的仿真分析

-

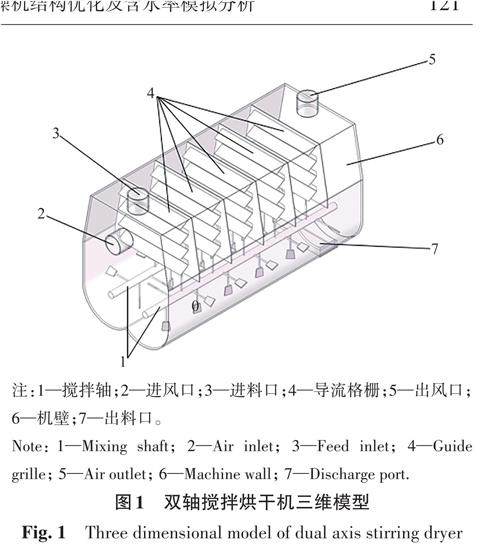

智慧农业 农机装备 | 茶渣双轴搅拌干燥机结构优化及含水率模拟分析

智慧农业 农机装备 | 茶渣双轴搅拌干燥机结构优化及含水率模拟分析

-

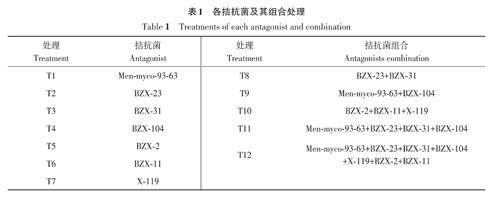

动植物健康 | 白术疫病拮抗菌与化学杀菌剂复配及其协同增效作用

动植物健康 | 白术疫病拮抗菌与化学杀菌剂复配及其协同增效作用

-

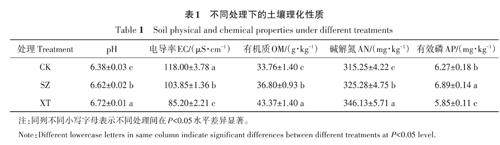

动植物健康 | 生防细菌对人参连作土壤性质及细菌群落结构的影响

动植物健康 | 生防细菌对人参连作土壤性质及细菌群落结构的影响

-

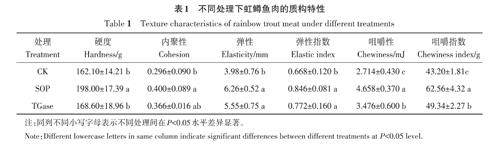

食品质量 加工储运 | 大豆低聚肽和谷氨酰胺转氨酶对热煮后虹鳟鱼肉品质及蛋白质理化特性的影响

食品质量 加工储运 | 大豆低聚肽和谷氨酰胺转氨酶对热煮后虹鳟鱼肉品质及蛋白质理化特性的影响

-

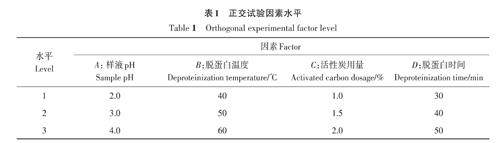

食品质量 加工储运 | 蓝莓多糖水提物脱蛋白工艺研究

食品质量 加工储运 | 蓝莓多糖水提物脱蛋白工艺研究

-

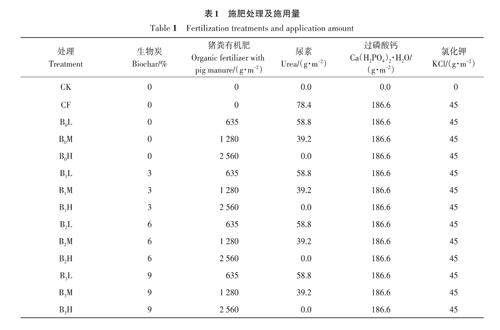

食品质量 加工储运 | 炭基猪粪肥对叶用甘薯产量及土壤Pb、Cd 钝化效果的影响

食品质量 加工储运 | 炭基猪粪肥对叶用甘薯产量及土壤Pb、Cd 钝化效果的影响

-

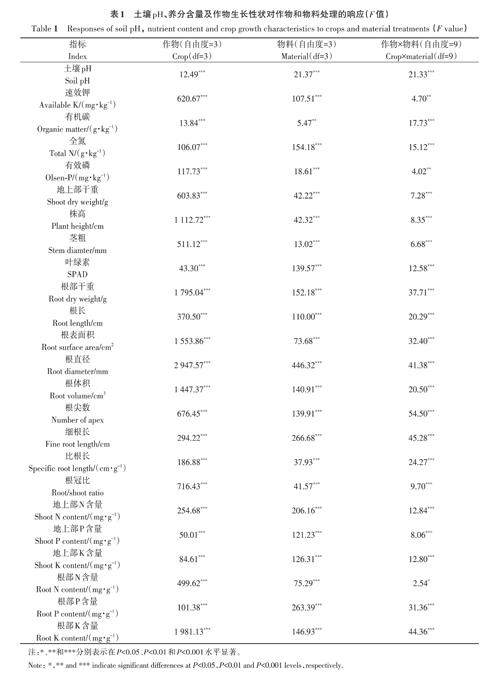

生物制造 资源生态 | 生物炭和秸秆对不同作物生长性状和养分吸收的影响

生物制造 资源生态 | 生物炭和秸秆对不同作物生长性状和养分吸收的影响

-

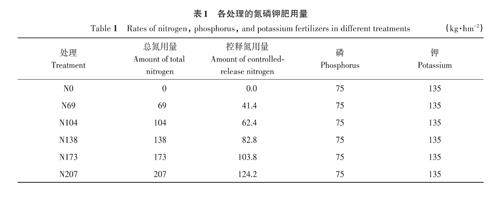

生物制造 资源生态 | 控释氮肥和尿素配施对田面水铵态氮和早稻产量的影响

生物制造 资源生态 | 控释氮肥和尿素配施对田面水铵态氮和早稻产量的影响

-

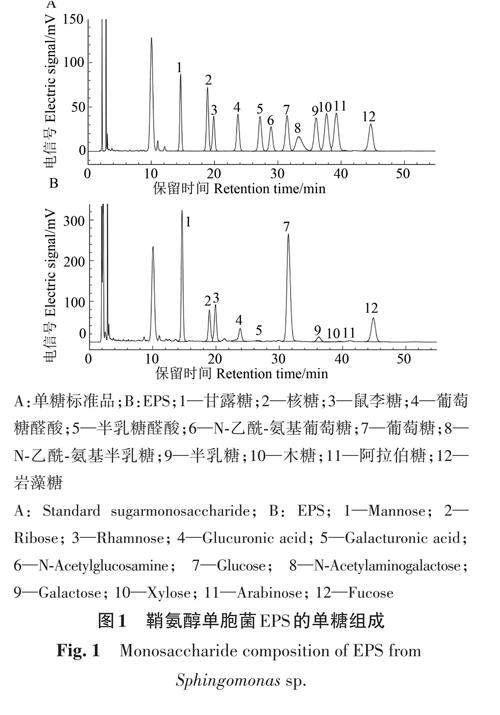

生物制造 资源生态 | 鞘氨醇单胞菌胞外多糖的组成结构及其对大麦幼苗的促生作用

生物制造 资源生态 | 鞘氨醇单胞菌胞外多糖的组成结构及其对大麦幼苗的促生作用

-

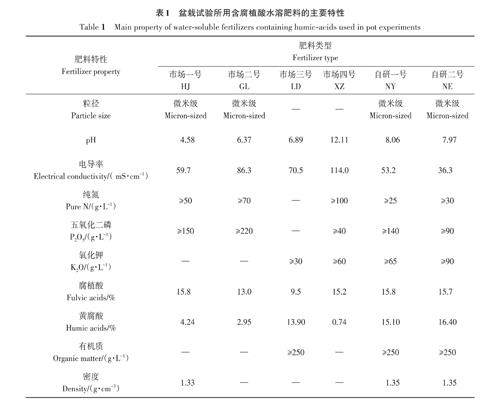

生物制造 资源生态 | 含腐植酸水溶肥料对玉米苗生长及土壤改良的影响

生物制造 资源生态 | 含腐植酸水溶肥料对玉米苗生长及土壤改良的影响

-

生物制造 资源生态 | 微生物菌肥和腐植酸复合肥对百合生长和光合特性的影响

生物制造 资源生态 | 微生物菌肥和腐植酸复合肥对百合生长和光合特性的影响

-

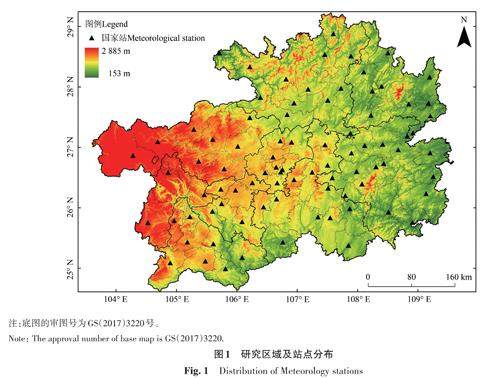

生物制造 资源生态 | 贵州茶树春季低温灾害气候风险评估与区划

生物制造 资源生态 | 贵州茶树春季低温灾害气候风险评估与区划

-

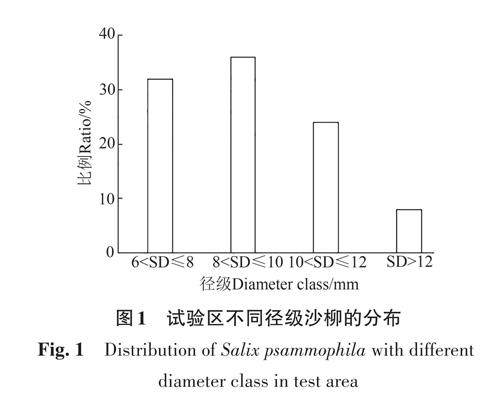

生物制造 资源生态 | 不同径级沙柳液流特征及其对环境因子的响应

生物制造 资源生态 | 不同径级沙柳液流特征及其对环境因子的响应

登录

登录